Avrete certo preso in mano anche voi tante volte una guida turistica o naturalistica.

Se ne trovano a centinaia in qualsiasi libreria. Si assiste anzi a una loro proliferazione incontrollata.

Homo turisticus pretende le sue bibbie e i suoi vangeli: disposto peraltro a sostituirli nel breve spazio di una nuova e sempre uguale stagione di bulimici spostamenti. Un’infinita letteratura usa e getta che dopo pochi anni appare già vecchia, rimpiazzata da nuove stampe, nuove grafiche, nuove foto, informazioni aggiornate. Una messe sterminata di istruzioni, un manuale di abnormi dimensioni tutto volto a chiarire i termini di usabilità del paesaggio come fosse un prodotto qualsiasi.

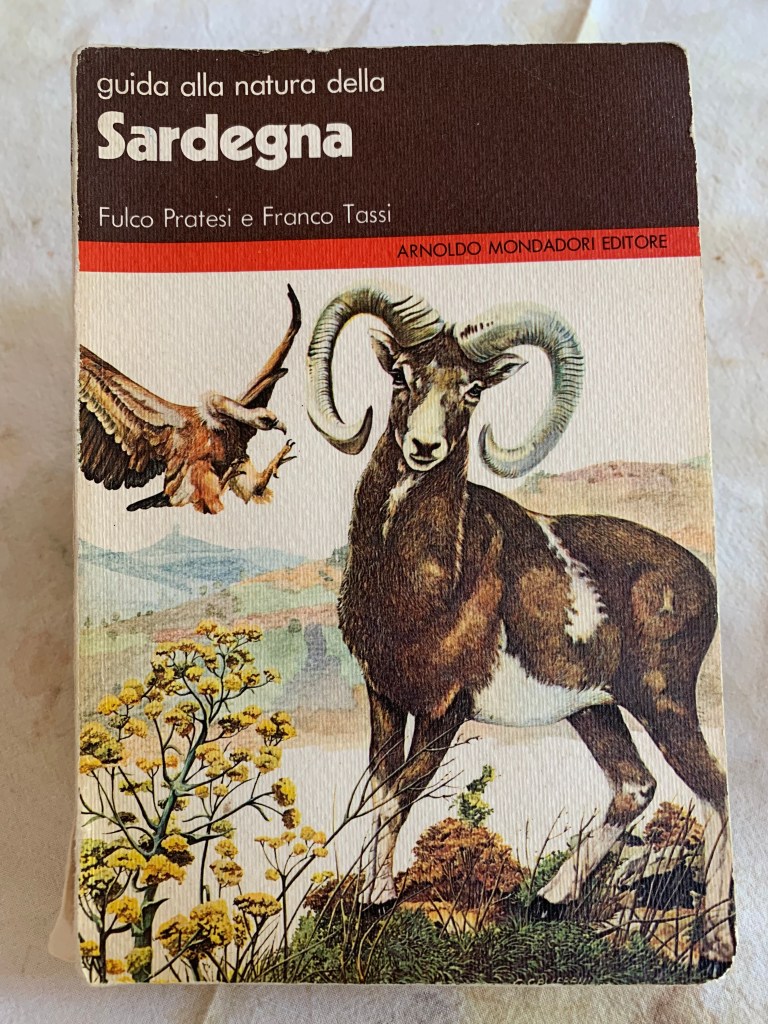

Questa Guida alla Natura della Sardegna di Fulco Pratesi e Franco Tassi – parte di una collana più ampia dedicata ad alcune regioni Italiane, anche se non tutte – non è fra quelle che potete trovare nelle librerie, quelle antiquarie a parte. Ha visto infatti le stampe giusto qualche mese prima di me., prima cioè che io venissi al mondo: lei nel maggio del 1973, io agli albori dell’inverno di quell’anno austero.

La crisi petrolifera del ’73 aveva costretto infatti l’Occidente a emanare pacchetti di misure per il risparmio energetico su tutti i fronti della vita quotidiana. Erano tempi in cui la domenica era vietato circolare in auto, per esempio. O in cui i locali pubblici chiudevano alle 23:00 e la RAI interrompeva i palinsesti alle 22:00.

Ricordo benissimo i fumetti di quell’epoca, Topolino per esempio. Alternava pagine a colori a pagine in bianco e nero, queste con i soli contorni di forme e personaggi e fra loro carta semplicemente bianca: anche i colori erano un piccolo mondo in cui esercitare la pervasiva arte del risparmio e della continenza.

Austerity l’avevano battezzata, questa apparentemente nuova categoria dello spirito occidentale. Non che fossimo nuovi all’austerità, certamente no: modalità di conduzione della vita consustanziale a tutte le forme organiche. A homo sapiens compreso, per quasi tutta la durata della sua storia, al netto di poche lussuose eccezioni. E dire che, dopo un paio di decenni di boom economico post-bellico, al diritto al consumismo e allo spreco ci si aveva quasi fatto l’abitudine: l’austerity funzionò per molti come gli schiaffi dati a un incosciente per fargli riacquistare i sensi. Ovviamente non ho un nitido ricordo personale di tutto ciò, ma misteriosamente qualcosa di quel clima spirituale deve essermi per osmosi passato dall’esterno alle ossa, e da lì dritto verso il carattere.

È veramente difficile poter leggere una guida in questo modo: dall’inizio alla fine, come si fa con un romanzo. Di solito le guide le si consulta, a seconda della zona che si vuole esplorare, saltando fra le pagine di qua e di là. Questa, quando la si inizia a scorrere, non si riesce a lasciarla. Anche quando tratta di parti della Sardegna visitate poco o affatto, rimane viva una forma di suspence paesaggistica che pungola a proseguire la lettura. A scoprire quale meraviglia – ma anche quale orrore – ci disvelerà.

Non c’è pagina in cui il lettore abbia requie. In cui possa abbandonarsi – incosciente e irresponsabile – a un’idea edulcorata di Sardegna da cartolina. Fulco e Franco alternano in modo serrato, tambureggiante, descrizioni paesaggistiche di ottimo valore letterario – una vena insieme autenticamente poetica e puntualmente scientifica – a una denuncia continua, persistente, instancabile dei crimini contro la natura e il paesaggio. Sarà per questo che di una guida così oggi sarebbe impensabile una ristampa? Perché il turista tipo vuole andare in giro con la coscienza ignara e leggera e preferisce non sapere?

L’anima di questa Guida non ci mette molto a emergere. Già nelle prime pagine, parlando della Nurra – la regione storica della Sardegna nord-occidentale – si chiarisce subito che lo stile non è celebrativo. Che qui non si vuole spacciare la Sardegna per un paradiso incontaminato, favoletta buona solo per un pessimo marketing turistico, a suo modo complice dello sfacelo: “…uno dei tanti infausti tentativi di colonizzazione del dopoguerra, allorché le macchine presero ad assalire la natura selvaggia, sconquassando senza ritegno gli intricati meandri delle palme nane, del lentisco, del mirto, dell’asfodelo…“.

Già, perché ammirare un macchione di lentisco o una radura a gariga, un ginepro coccolone o fenicio, non è tutto. Lo sarebbe, in un mondo ideale. Ma il mondo ideale ha smesso di esistere con l’inizio dell’antropocene – quell’era geologica appena iniziata in cui il principale fattore di trasformazione, di modifica dei parametri chimico-fisici fondamentali del Pianeta, di estinzione di massa di specie vegetali e animali, siamo noi: homo sapiens.

E allora, proprio a proposito di ginepri, “…il guaio è che sono ricercati dai commercianti di legname che, per soddisfare i gusti sofisticati di una clientela assolutamente irresponsabile e agnostica, li affettano per farne pavimenti.“

No, Fulco e Franco non hanno certo paura di farsi dei nemici, Sardi o continentali che siano. Non sono politici e non cercano consenso, anche se politica la fanno, eccome!

Nei primi anni ’70, quando ancora la celebrazione simil-futurista dello sviluppo e l’esaltazione dell’homo aedificans regnavano quasi incontrastate, non avevano remore a sputtanare il fatto che “…non c’è squallida villa della Costa Smeralda che non presenti aromatici pavimenti in ginepro, non esiste locale caratteristico che, nella oscena paccottiglia pseudosarda di cui si adorna, non ostenti anche travature, attrezzi e cancellate in questo raro e prezioso legno. Quanto più un prodotto della natura è raro e delicato, tanto più si trovano indegni individui che ne traggono guadagno, speculando sulla vanagloria degli arricchiti.“

Considerata la venerazione – a dire il vero piuttosto controversa – per la Costa Smeralda nell’Isola, lo status symbol che rappresenta, l’opulenza che le ville laggiù ostentano ma anche nascondono, leggerle definite squallide è assistere a una presa di posizione antropologica non da poco!

Come può il lusso essere squallido? Ma leggendo Fulco Pratesi, la domanda diventa quella inversa: come potrebbe il lusso – quello che esiste a spese del paesaggio, della biodiversità, dell’ecosistema, e quindi in ultima analisi tutto il lusso – non essere squallido?

Potevano Pratesi e Tassi rinunciare a poche, lapidarie parole su quella speculazione edilizia di ultra élite che rende la Sardegna famosa nel mondo perlomeno Europeo? Certo che no, e non si rimane delusi dai loro affondi: “…un serraglio di lusso organizzato ad uso esclusivo dei milionari europei. È lo sfoggio dei più incredibili stili «mediterranei», in una ben confezionata paccottiglia pseudoturistica che presenta «una scenografia incerta tra il presepe napoletano e la Cavalleria Rusticana». Inutile cercare, tra strade e costruzioni, i brandelli di quella che fu una splendida e vergine natura fino a pochi anni fa.“

Fulco non vuole vendere una Sardegna che non c’è più. Non vuole far vivere il lettore nell’illusione di visitare una terra incontaminata, come la si sente spesso descrivere ancora oggi, 50 anni dopo la prima edizione di questa Guida. Chi crede a questa fandonia, di incontaminato ha solo il cervello: dal germe del dubbio e dall’ansia di conoscenza, sempre presenti in chi invece sa – con dolore bruciante – che cosa abbiamo perso, e che lo abbiamo perso per sempre.

Viaggiando attraverso la Sardegna – tanto da autoctoni come da forestieri – più frequentemente lungo le strade che attraversano le pianure, quanti filari di eucalipti abbiamo visto squadrettare le campagne, delimitare le proprietà, seguire l’asfalto che si snoda nei territori arsi? E quante guide abbiamo letto soffermarsi sul senso storico della presenza di questa pianta in Sardegna, che già dal nome e dal portamento non si riesce proprio a dire né mediterranea, né tantomeno Sarda?

Infatti gli eucalipti arrivano da lontano, dall’altra parte del globo, dall’Australia: il primo eucalipto in terreno libero fu piantato nel 1792 nella Reggia di Caserta, e al 1850 risale la prima piantagione in Europa.

Fulco Pratesi e Franco Tassi non ignorano questi alberi così incombenti solo perché da noi non hanno appeal naturalistico; solo perché non aderiscono al cliché di Sardegna selvaggia disseminato in tante guide che devono pur vendere, in tante pagine che devono pur essere visitate per poter esistere. Anzi, proprio per questo ne parlano. Proprio perché stonano, la loro presenza va indagata.

“È il risultato di una delle tante «battaglie», iniziata nel lontano 1934. «Contro il vento», si diceva, «centinaia di migliaia di piantine di eucalipto formeranno un baluardo di parecchi chilometri di fasce protettive.» E oggi, persi ogni carattere e prerogativa originari, questa zona è diventata assai meno interessante e suggestiva di un tempo, senza acquistare peraltro alcun vantaggio ma subendo tutti i danni del cosiddetto «inquinamento verde» prodotto dalla stolida diffusione dell’eucalipto e di altre specie vegetali completamente inadatte all’ambiente.“

«Contro il vento»: in Sardegna sono stati investiti quattrini, spese energie e buttato sudore per combattere il vento: peraltro, sicuramente tra le cinque cose più magnifiche che questa terra possa offrire. E la “stolida” abitudine ancora oggi si conserva: la piantumazione di questo albero completamente fuori contesto è una tentazione a cui ancora tanti ignoranti cedono. Solleticati dalla velocità con cui cresce, dalla rapidità con cui si possono frenare gli occhi indiscreti dei vicini o dei passanti, o si può proteggere dal vento la vigna o il campo seminato, producendo al contempo (scadente) legna da ardere.

Poi si scopre che gli olii contenuti nelle foglie sono altamente infiammabili, perché l’eucalipto è una pianta pirofita, fatta per sfruttare gli incendi come occasione di riproduzione e diffusione. Non esattamente una benedizione per un territorio come quello Sardo, funestato ogni estate da incendi dolosi e colposi, ma sempre di matrice antropogenica. Tra l’altro, le foglie, che quando cadono coprono il terreno, contengono sostanze allelopatiche: composti chimici che ostacolano la crescita di altre specie. Risultato: un sottobosco desertificato e quasi nessuna pianta autoctona che in molte aree riesca a competere col loro strapotere.

Un imbastardimento della vegetazione autoctona a cui incredibilmente in passato hanno dato il loro fondamentale contributo gli enti forestali stessi, piantumando acacie saline, pini domestici e marittimi, cedri, sequoie, cipressi italiani e – appunto – eucalipti. Rimboschimenti, li hanno chiamati. Nell’idea provinciale che quanto era autoctono potesse – anzi, dovesse – essere sostituito da specie migliori: più veloci nello svilupparsi, più frondose, più gradevoli, più utili e comode. Nella convinzione supremamente arrogante che fossimo noi gli eletti, chiamati a migliorare finalmente la natura di un luogo dopo ere di originaria mediocrità. “Per di più i sistemi seguiti, comprendenti la costruzione di gradinature e il cosiddetto dicioccamento delle piante mediterranee, hanno provocato la più totale distruzione del suolo e delle sue risorse spontanee.“

Agli autori interessa descrivere le caratteristiche naturali di un luogo non cristallizzandole in una visione da cartolina, del tipo è così da sempre e così sarà. L’azione umana distruttiva si inserisce in modo mostruosamente rapido nello scorrere delle ere naturali. Una velocità di trasformazione mai esperita prima su questo nostro pianeta. Eppure, alla nostra limitatissima percezione di individui cadùchi, questa velocità di trasformazione può presentarsi come immobilismo, come immutabilità di una natura statica e sempre uguale a se stessa. Pratesi e Tassi – anche con questa guida – combattono forse questa idea più di ogni altra: che il passaggio umano sulla Terra sia un evento fra i tanti, nemmeno particolarmente speciale; che l’azione umana sul territorio sia d’impatto trascurabile e che possiamo continuare a depredare serenamente, confidando su una tanto mitologica quanto improbabile capacità di rigenerazione degli ecosistemi.

Erano gli anni ’70 e i primi ’80. Durante il tardo autunno, gruppi di famiglie sassaresi partivano in gita domenicale verso le splendide montagne del Marghine, a Badde Salighes. Spuntino a parte, c’era anche una ragione più vandalica per queste spedizioni fuori porta: la raccolta del muschio per la composizione dell’infame presepe natalizio.

Sì, questa è una confessione. Bambino, in compagnia di miei coetanei e di tanti adulti mandanti e complici impegnati in quest’opera piratesca, ho depredato parecchi metri quadri di rocce della loro soffice copertura di splendide briofite. Per comporre squallidi diorami con plasticoni in forma di bambinelli, re magi e pastorelli. Così, giusto per insinuare qualche dubbio in quei cretini che si sperticano nelle lodi degli anni ’70 e ’80, confondendo la loro nostalgia per la giovinezza con fatti oggettivi e documentabili.

Non solo muschio, purtroppo. Anche gli agrifogli subivano le stesse ingiurie.

Pratesi, a proposito della foresta di agrifogli a monte della strada fra Santu Lussurgiu e Macomer: “L’agrifoglio: d’autunno, allorché le bacche diventano rosse, inizia il vandalico saccheggio dei fiorai che apre drammatici vuoti in questa formazione residua, certo una delle più importanti rimaste nell’Isola.” Ricordo molto bene come casa a natale si colorasse di quella artefatta atmosfera natalizia. A farne le spese abeti, tassi, muschio, agrifogli e tante altre specie vegetali ahiloro! deliberatamente associate alla nascita di un bambino avvenuta in Palestina 2mila anni prima o giù di lì.

Non sono tanti a sapere che associare l’immagine della neve alla Sardegna non è affatto una bestemmia geografica. Non abbiamo montagne molto alte, è vero – Punta Lamarmora non raggiunge ma sfiora appena i 2000m – ma l’ambiente montano non è certo assente o sconosciuto. Meravigliosamente, è così vicino a quello costiero, che nello spazio di meno di due ore si può arrivare in auto dalle coste dell’Ogliastra alle cime più alte del Gennargentu.

Aritzo e Desulo, due centri nella Barbagia di Belvì. Qui la neve ha occupato in passato un posto di una certa importanza nell’economia locale, e non certo per ragioni sciistiche.

Talmente è lontana la Sardegna reale da quella da cartolina dell’immaginario dei più, che a tanti sentirsi raccontare di commercio della neve in Sardegna suonerà come una narrazione esotica, nel migliore dei casi fantasiosa. Il rischio è che tante tradizioni sfumino in dissolvenza nel tempo molto prima di aver potuto contribuire ai colori di quella cartolina. Il commercio della neve nelle montagne dell’Isola, per esempio. Circa cinque secoli di vite, di generazioni intrecciate con la montagna e la sua neve, di ambiente duro e specialissime transumanze notturne carichi di ghiaccio da vendere a Cagliari, capoluogo insaziabile perfino di quello. Lì usato poi come progenitore dei frigoriferi o per produrre granite: leccornie che solo i signorotti locali potevano permettersi.

Una sapienza imprevista da scoprire in Sardegna. I domos de su nie, nevai scavati in mezzo alla gariga montana, al riparo di bassi costoni di scisto in cresta al Gennargentu. Il cuore di ghiaccio del nevaio protetto da intercapedini isolanti di felci, e poi di paglia durante il trasporto fatto contro il tempo e il suo sciogliersi.

Un’economia animata da pochi, in grado di sostenere poche famiglie, e in fondo per pochi, facoltosi destinatari. Tuttavia, siamo in grado di ricostruirne il senso. Tutto trova la sua sensata collocazione, seppur al prezzo di tanta fatica e nel contesto di rapporti sociali profondamente diseguali. Ma quando mai la fatica e le disuguaglianze non sono state compagne fedeli della vita degli uomini?

Il senso abdica in epoca contemporanea, e Pratesi e Tassi ci raccontano perché:

“…a minacciare l’integrità di queste cime [i monti del Gennargentu] non è più soltanto la pastorizia (…) Dilagano ovunque le strade, si progettano costruzioni e già sorgono persino, come a Monte Spada di 1595 metri, le prime piste e attrezzature sciistiche: tutto gravita attorno alla grottesca e risibile idea di uno sfruttamento del «tema-neve» e cioè s’impernia sulla pretesa, assurda e neppure economicamente conveniente, di fare del Gennargentu una stazione di sport invernali con assai scarso riguardo per la più autentica vocazione del territorio e per le eccezionali prerogative ambientali.“

Mentre leggiamo queste righe, ricordiamoci sempre che sono state scritte nei primissimi anni ’70. Quando le piste dedicate allo sci da discesa sembravano impersonare bene il magnifico e inarrestabile progresso benestante alla Vacanze di Natale dei germani Vanzina. Torme di ragazzetti, attempati genitori, viveur di ogni età e miscredenza politica, financo nonni e nonne malfermi sulle gambe ma giammai rassegnati a rinunciare all’ebrezza della insulsa velocità da coglioni raggiungibile su una pista da sci. Allietati da immense strutture bordopista emananti musica cafona e somministranti drink alla moda; tutto funzionale a produrre quella meravigliosa, autocompiacente sensazione di essere donne e uomini giusti al posto giusto, nel pieno del flusso orgasmatico del successo! Dopo la Milano da bere, arrivava la montagna da fottere. Pisciando magari sotto un abete quanto si era bevuto a Milano.

Non trovo parole migliori di quelle di Paolo Cognetti, scrittore e amante della montagna, per raccontare in breve come si fa una pista da sci: “…si prende un versante della montagna che viene disboscato se è un bosco, spietrato se è una pietraia, prosciugato se è un acquitrino; i torrenti vengono derivati o incanalati, le rocce fatte saltare, i buchi riempiti di terra; e si va avanti a scavare, estirpare e spianare finché quel versante della montagna assomiglia soltanto a uno scivolo dritto e senza ostacoli. Poi lo scivolo va innevato, perché è ormai impossibile affrontare l’inverno senza neve artificiale: a monte della pista viene scavato un enorme bacino, riempito con l’acqua dei torrenti d’alta quota e con quella dei fiumi pompata dal fondovalle, e lungo l’intero pendio vengono posate condutture elettriche e idrauliche, per alimentare i cannoni piantati a bordo pista ogni cento metri. Intanto decine di blocchi di cemento vengono interrati; nei blocchi conficcati piloni e tra un pilone e l’altro tirati cavi d’acciaio; all’inizio e alla fine del cavo costruite stazioni di partenza e d’arrivo dotate di motori: questa è la funivia. Mancano solo i bar e i ristoranti lungo il percorso, e una strada per servire tutto quanto. I camion e le ruspe e i fuoristrada.”

Paolo ha scritto queste righe un paio d’anni fa, per me che scrivo nel 2023. Pratesi e Tassi la loro guida l’hanno stesa 50 anni prima. A voi le dovute considerazioni sull’attualità anticipatrice di questa guida, a dispetto delle sue pagine ingiallite e la colla sul dorso che inizia a cedere.

Pratesi e Tassi trasmettono molto bene quale fosse l’èpos in cui ci si sentiva immersi in quegli anni. La lotta costante e indefessa a tutti gli aspetti della natura che non sembravano conciliarsi con il soddisfacimento di interessi umani di corto, cortissimo, enfisematico respiro. Lì era la lotta al vento, là quella al deserto (i sistemi dunali costieri), laggiù ancora la bonifica delle zone umide.

L’idea, che pareva insopprimibile, di una natura sempre da bonificare, addomesticare, migliorare. Proprio l’atteggiamento del parvenue ultimo arrivato, che giunge nel bel mezzo di un cantiere che dura miliardi di anni con l’idea perversa e giovanilistica di rivoluzionarlo in meglio. Non solo di distruggere, devastare ed estinguere, ma di farlo con la pretesa di migliorarlo oggettivamente. Di poterne follemente aumentare utilità e gradevolezza assolute, non solo a proprio miope uso e consumo. La deferulizzazione, per esempio.

Deferulizzazione è proprio una parola che ho appreso leggendo Pratesi e Tassi.

La ferula è una pianta che amo molto. Una di quelle che contribuisce al paesaggio per come esteticamente e intimamente lo riconosco mio. Una di quelle che fanno parte di me da molto prima di saperne nome o qualità. Tranne che per il profumo pungente di anice e finocchio: quello permeava penetrante i campi nella stagione della fioritura della mia infanzia, delle mie prime avventure nelle campagne galluresi e della Nurra.

Della ferula si potrebbe parlare per ore. Come materiale da artigianato, come erba di Sant’Antonio, come fonte di nutrimento per tanti coleotteri impollinatori. E come pericolo per il bestiame, soprattutto quello più giovane, per la sua tossicità. Somiglia infatti al finocchio – e questa somiglianza può trarre in inganno gli animali con meno esperienza – ma rispetto al finocchio contiene sostanze ad azione anticoagulante. Da qui il nome di finocchiaccio con cui è conosciuta volgarmente.

Per questa ragione, nel 1973 il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste finanzia con centinaia di milioni un piano per la deferulizzazione dei pascoli montani a Teulada, Nurri, Esterzili, Arzana, Tertenia e altri comuni: azioni condotte spesso con erbicidi, per lo stesso bestiame ben più dannosi della ferula. Senza contare quanto gli erbicidi fossero devastanti per tanti insetti, piante, roditori, rapaci; come si infiltrassero nella falde acquifere, portando i loro effetti nefasti molto più lontano della zona di irrorazione. E come poi ovviamente finissero nel latte e nelle carni, e quindi in ultima istanza a sa domo nostra.

Ma è poi il meccanismo stesso di diffusione della ferula che illumina la perversione dell’azione umana sul territorio: il bestiame – tranne appunto casi di animali più giovani o meno scaltri – evita la ferula. Questo suo evitarla ovviamente le dà un vantaggio competitivo rispetto al resto della flora, ne incrementa la diffusione e la rende infestante in molte zone, squilibrando la proporzione floreale che altrimenti si consoliderebbe. Da qui la levata di scudi contro la ferula e le crociate di deferulizzazione.

L’uomo quindi con la sua azione (per tramite dei suoi animali da pascolo) trasforma radicalmente il paesaggio, ne snatura completamente la flora, e poi non contento si scaglia chimicamente contro gli stessi effetti sgraditi della sua azione. Insomma, l’insipienza e l’imbecillità rese padrone!

Quando parliamo di memoria, ci vien fatto di pensare alla nostra memoria personale. Quella degli accadimenti che ci sono capitati e che, insieme a un nucleo interiore ruminante ed elaborante, in buona sostanza costituisce ciò che siamo. E quindi, pensiamo di conseguenza che la memoria sia una faccenda che diventa tanto più nostra, quanto più nella vita che ci scorre fuori e dentro si accumulano accadimenti, esperienze, si accumula vissuto. Non quanto più si invecchia – status esistenziale richiamante la rassegnazione che conquista i molti che più non arginano, più non difendono il sacro recinto interiore fresco di curiosità – ma quanto più si diviene ricchi di vissuto, latifondisti dell’anima, proprietari (ma sarebbe meglio dire forse affittuari) di territori di accaduto da esplorare e riesplorare ininterrottamente.

Ma c’è un altro modo, non alternativo ma con-corrente, di guardare alla memoria. Quello che ci porta a cercare la memoria di altri: quella che non ci ha visto come protagonisti, ma ci vede però come uditori di un racconto vissuto da altri, come soggetto passivo / futuro-attivo che ascolta e immagina. Immagina quel vissuto come proprio in una potenza a cui l’atto non si è adeguato. Un ruolo questo a ben vedere tutt’altro che passivo, anzi: a volte è più oggettivamente passivo quello di chi vive in diretta un accadimento, ma non può farne a meno: è gettato nello scorrere degli eventi e non può sottrarsi, come direbbe Heidegger.

In questo senso, la memoria è una faccenda che riguarda molto più un giovane uomo e una giovane donna, un adolescente, un ventenne… di quanto non riguardi un latifondista dell’anima. Gli umani che si affacciano da poco alla vita consapevole e autoconsapevole sono quelli che hanno il più pressante dovere nei confronti della memoria. Quello della ricerca non del tempo loro perduto, ma della memoria di altri affinché appunto non si perda.

In breve, il dovere di guardare alla propria memoria nel suo interlacciarsi con quella altrui. Un dovere morale? No, un dovere antropologico. Un dovere legato all’istinto di conservazione e autoconservazione. Conservare sta dall’altra parte, opposta, al campo semantico di sprecare: buttar via, gettare senza utilizzare al meglio.

Le guide naturalistiche hanno spesso la tendenza a essere superficialmente celebrative dei luoghi che descrivono. Si limitano a fotografare uno stato di fatto e spacciarlo come statico, esaltando la bellezza di un territorio in modo astratto dalla storia, ignorando il proverbiale elefante nella stanza: l’invadenza umana, la sua arroganza di specie, la sua pervasività, la sua virulenza. Tacendone, diventano quindi nei fatti assolutorie.

Fulco Pratesi è un tenero amante del territorio. Proprio perché tale, non vuole smettere di guardare e urlare attorno le ferite inflitte al suo oggetto d’amore. Le sue cancrene indotte da uno sviluppo orrendo e canceroso. Gli stupri inferti a una terra capace sì di immense rigenerazioni, ma che non può sottrarsi nell’immediato a subire l’aggressione antropocenica di una specie fuori controllo.

La Guida alla Natura della Sardegna di Fulco Pratesi e Franco Tassi è un coagulo di memoria. È lì pronta perché chi è troppo giovane per aver visto con i suoi occhi lo scempio nel suo farsi possa immaginare il vissuto di altri. Prendere la loro memoria e tradurla nel proprio linguaggio emotivo e culturale.

Ancora un esempio, l’ultimo di questo post: le loro parole sulla bonifica di Arborea.

“Di fronte alle grandi trasformazioni compiute dall’uomo, di solito si è istintivamente portati a considerare ciò che esse creano e non quanto invece distruggono. La bonifica di Arborea, compiuta a cavallo fra e due guerre mondiali, ha cancellato dalla faccia della terra, tra l’altro, il famoso stagno di Sassu, celebrato dai naturalisti di un tempo […] separato da Oristano per mezzo della palude di Sant’Anna. […] Oggi, in questi luoghi si estende il reticolato monotono dei campi della bonifica, ai fenicotteri si sono sostituiti i polli, alle tamerici gli eucalipti.“

Chi fosse cresciuto con quel reticolato monotono negli occhi dal suo sempre limitato e personale, come potrebbe provare a immaginare il prima se non cercando, restaurando, re-immaginando la memoria di altri che lì erano mentre l’oggi si faceva?